こんにちは!ミニマリスト薬剤師のyasuです。

前回の記事では、AIが進化する時代に、いかに「人間らしさ」を磨いていくかが大切だというお話をしました。

AIの発展は、私たちの生活をさらに便利で効率的なものにしてくれるでしょう。しかし、ここで一つの疑問が浮かんできませんか?

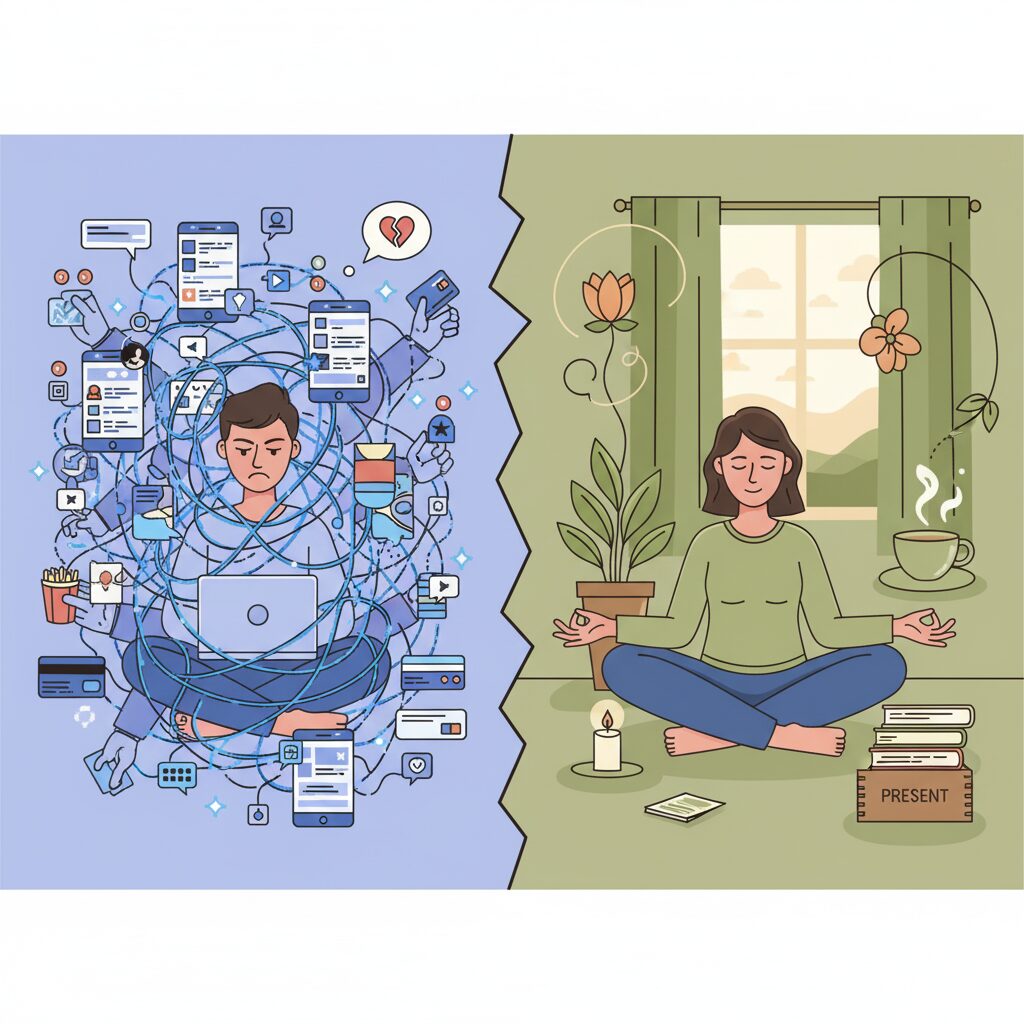

「世の中はどんどん便利になっているのに、生きづらさを感じる人が増えているのはなぜだろう?」

スマホ一つで何でも手に入り、誰とでも繋がれる時代なのに、孤独を感じたり、漠然とした不安を抱えたりする人が少なくありません。今回は、この矛盾について、僕自身の経験や感じたことを交えながら、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

これは答えのない問いかもしれません。でも、この問いに向き合うことが、これからの時代を自分らしく生きるためのヒントになるのではないかと思うのです。

1. 「比較」という名の終わりなきレース

SNSを開けば、誰かの「完璧な毎日」が目に飛び込んできます。キラキラした旅行の写真、おしゃれなカフェでのランチ、成功した仕事の話…。

私たちは、自分の日常と、SNS上の「最高の瞬間」だけを切り取られた他人の人生を、無意識のうちに比較してしまいます。そして、「自分は何も成し遂げていない」「この人のように幸せじゃない」と感じて、落ち込んでしまう。

かつては、比較する相手は身近な人や、テレビの中の有名人くらいでした。しかし、今は全世界の「成功者」や「充実した人」が、24時間365日、タイムラインに現れます。

便利になったことで、「比較対象」の数が無限に増え、「上には上がいる」ということを常に突きつけられるようになりました。これは、私たちの自尊心や自己肯定感を蝕む、終わりのないレースのようなものです。

幸せの基準が、「自分自身」ではなく、「他人」になってしまった瞬間に、私たちはどれだけ便利になっても、心の満足を得られなくなってしまうのではないでしょうか。

2. 「選択肢の多さ」がもたらす疲労

インターネットは、私たちに無限の選択肢を与えてくれました。

ランチのお店を選ぶにも、映画を見るにも、旅行の計画を立てるにも、レビューサイトやSNSで何百、何千もの選択肢の中から「最高の答え」を探さなければなりません。

「最高の選択をしなくては損だ」という強迫観念に駆られ、一つ一つの選択に莫大なエネルギーを消費してしまいます。

社会心理学者のバリー・シュワルツは、著書『選択のパラドックス』の中で、「選択肢が多すぎると、人はより良い選択ができると思い込むが、実際には満足度が低下し、不幸を感じやすくなる」と述べています。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれ、便利さが増した現代社会が抱える大きな問題の一つです。

シンプルだった時代には、「選択する」という行為に、これほどのエネルギーは必要ありませんでした。目の前の選択肢の中から、直感や経験で決める。そこに迷いはなく、決めたことへの後悔も少なかったはずです。

便利になったことで、私たちの生活は複雑になり、「選択疲れ」という新しい種類の疲労が生まれてしまったのです。

3. 「タイパ」という罠

「タイムパフォーマンス(タイパ)」という言葉が流行っていますね。 いかに短い時間で最大の効果を得るか。これは、効率化を追求する現代の価値観を象徴しています。

動画は倍速で視聴し、メールは要点だけを読み、人との会話も効率を重視する。

しかし、人生の喜びや幸せは、非効率な時間の中にこそ隠されていることが多いのではないでしょうか。

- 家族との何気ない会話

- ぼーっと空を眺める時間

- 目的地を決めずに散歩する時間

これらは、タイパの概念とは真逆の、一見「無駄」に見える時間です。でも、そうした時間の中に、私たちは心の豊かさや、ささやかな幸せを見出すことができます。

全てを効率化しようとすることで、私たちはそうした「心の余白」を自ら手放してしまっているのかもしれません。

スマホの画面越しに、効率よく情報を摂取することはできますが、五感を使い、体を動かし、人と心を通わせるという「非効率な経験」からしか得られない幸せもあります。

4. 「幸せ」の再定義が必要な時代

では、私たちはどうすれば、この矛盾から抜け出せるのでしょうか?

それは、自分にとっての「幸せ」を再定義することだと僕は思います。

他人との比較や、無限の選択肢、タイパの概念から一度離れて、本当に大切なものは何なのかを自問自答してみる。

- 誰かに「いいね」をもらうことよりも、心から美味しいと感じる一杯のコーヒーを味わうこと。

- 最新のトレンドを追いかけることよりも、大切な人とゆっくり話すこと。

- 効率よくタスクをこなすことよりも、心地よいと感じる空間でぼーっとすること。

これらは、どれも特別なことではありません。でも、これらのささやかな幸せを大切にすることが、心の満足につながるはずです。

僕がミニマリズムという生き方を選んだのも、そうした「自分にとって本当に大切なもの」を見つけるためでした。モノや情報、そして「すべきこと」を減らすことで、心の余白が生まれ、自分の内側にある「幸せの基準」が明確になっていったのです。

まとめ:便利さの先の「豊かな人生」を求めて

世の中が便利になること自体は、決して悪いことではありません。 しかし、その便利さが、私たちから「考える時間」や「感じる心」を奪うことのないよう、意識的に向き合う必要があります。

便利さの先にあるのは、効率やスピードだけではありません。

「豊かな人生」です。

そして、その豊かさを決めるのは、他人の評価でも、最新のテクノロジーでもありません。 それは、あなた自身の「心の声」です。

便利になった時代を、私たちは「生きづらい」と感じるかもしれません。でもそれは、新しい時代の中で、「本当の幸せ」をどう見つけるかという問いが、私たち一人ひとりに投げかけられているからなのかもしれませんね。

さあ、今日から、ほんの少しでいいので、立ち止まって、自分の心の声に耳を傾けてみませんか? きっと、あなたらしい幸せのヒントが見つかるはずです。